見えると楽しい流水算(速度)

苦手な人が多い「速度」ですが、今回は「速度」を使う場面の一つの「流水算」について、速度を見えるようにしてみます。算数に出てくる数の中には「速度」のように、直接量を表さない数があります。「割合」や「密度」も同じですが、想像しにくいので難しく感じます。難しく感じる量を表さない数を区別して、うまく想像できるようになると、算数がもっと楽しくなるでしょう。

「流水算」は「速度」を使う場面の一つとして見かけることがあるかもしれません。「流水算」という名前を知らなくても、船が川を進んでいく場面の中での計算として、想像しながら楽しんでみましょう。ここでは、船が川を下ったり上ったりする、という基本的な場面をごしょうかいします。途中で船がエンジンを止めてしまったり、川の流れが速くなったりする場面も見かけますが、基本の場面はこのような単純なものです。とはいえ、川で船に乗ったことがない人もいるでしょう。まずは川と船の関係を想像することから始めてみましょう。

<川と船の実験で準備するもの>

・おふろのふた

・シャワー

・段ボールを切ったものなど *3cm×5cmくらいがおすすめです

<流水算用の道具を作るために準備するもの>

・折り紙 1枚

・はさみ

・ペン

<川と船の関係を想像する実験>

川には流れがあります。普通は上流から下流に向かって流れていて、この速さが川の速度です。川には流れる向きがありますから、上流に向かう時と下流に向かう時とでは、船の速度が変わってきます。想像しにくい場合は、お風呂のふたを使って実験をしてみてください。

①おふろのふたを立てかけます

おふろのふたがななめになるように、浴そうのふちに立てかけます。

②模型の船を流します

ふたの上からシャワーを流して流れを作り、その上に模型の船を置きます。写真では、段ボールではなく紙ストローを切ってつないだものを置いています。

観察すると、船はエンジンを使わなければ下流に向かって流されていくことが想像できますね。

<速度が見える道具を作ろう>

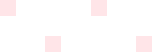

①折り紙を4等分します折り紙は、縦、横方向にそれぞれ2等分になるように折り、折り目に沿って切りはなします。

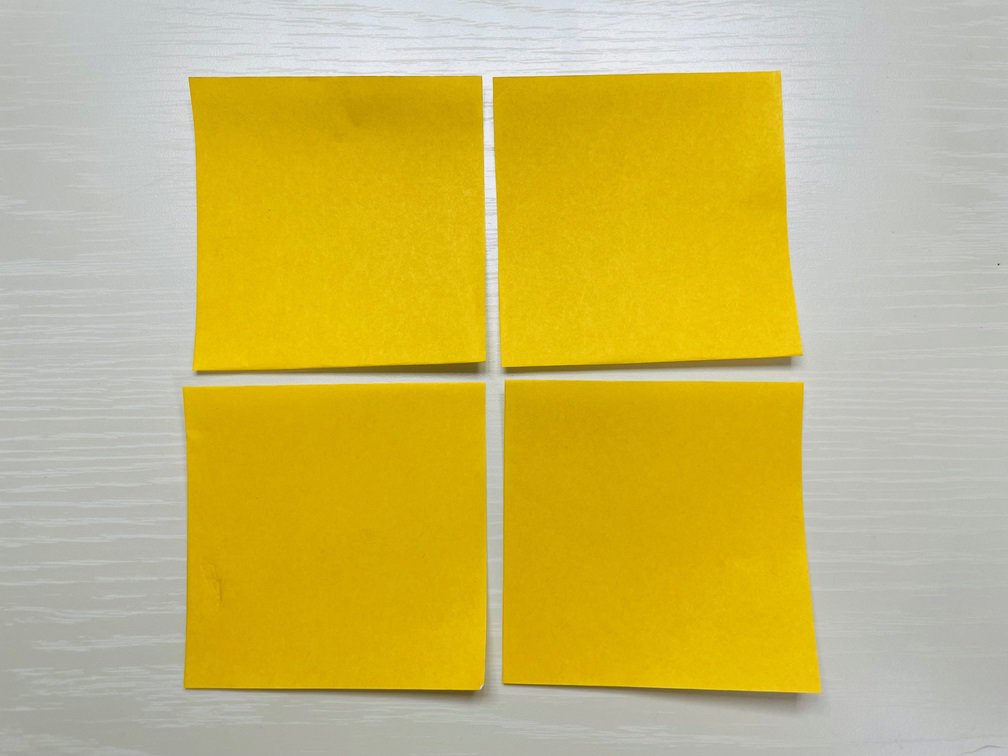

②船の速度が見える道具を作ります

4等分した1枚を半分に折り、片方のはしを三角になるように折ります。これが船の速度が見える道具です。船の速度カードと呼ぶことにします。2つ作りましょう。

③川の速度が見える道具を作ります

4等分した1枚をさらに4等分にします。この1枚が川の速度が見える部品です。川の速度カードと呼ぶことにします。2枚使います。

道具の準備ができました。川まで作ればさらに想像しやすくなりますね。さっそくこの道具を使って速度を調べてみましょう。

<上りの速度と下りの速度を考える問題>

─────────────────────────────

水が流れていない時の船の速度は時速23キロメートルです。

川の流れの速さは時速3キロメートルです。

船が川を上る時の速さは時速何キロメートルでしょう。

また川を下る時の速さは時速何キロメートルでしょう。

─────────────────────────────

<速さを調べよう>

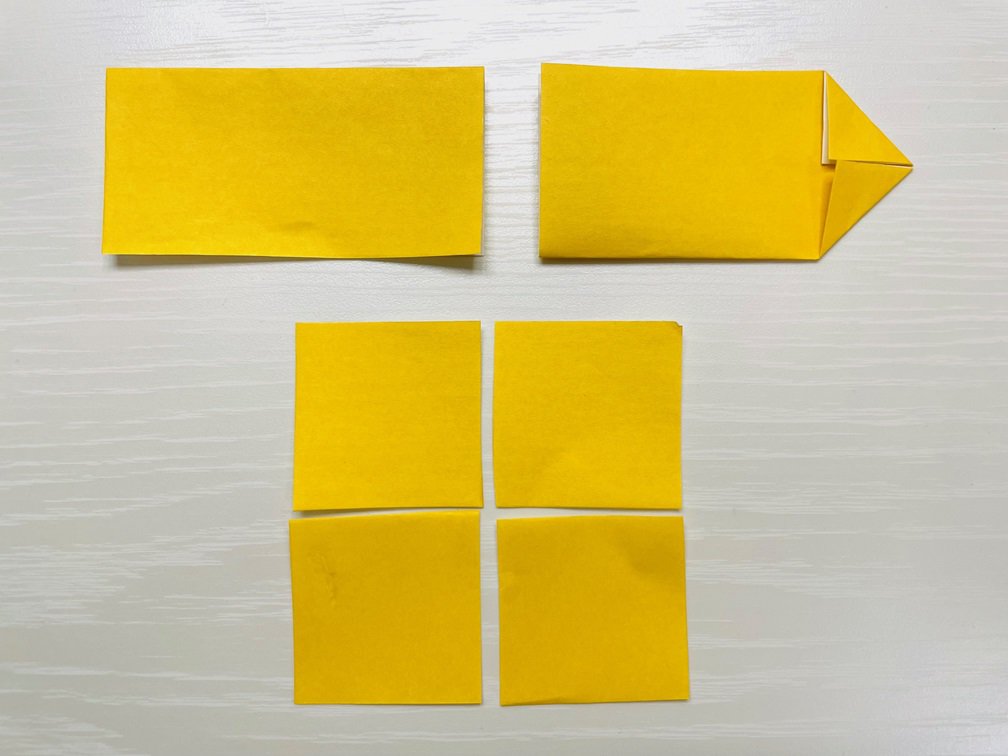

①船の速度カードをセットします川の上流を右側、川の下流を左側とします。船の速度カードを、右向きと左向きに置きます。これは1時間に船が進むきょりを表しています。

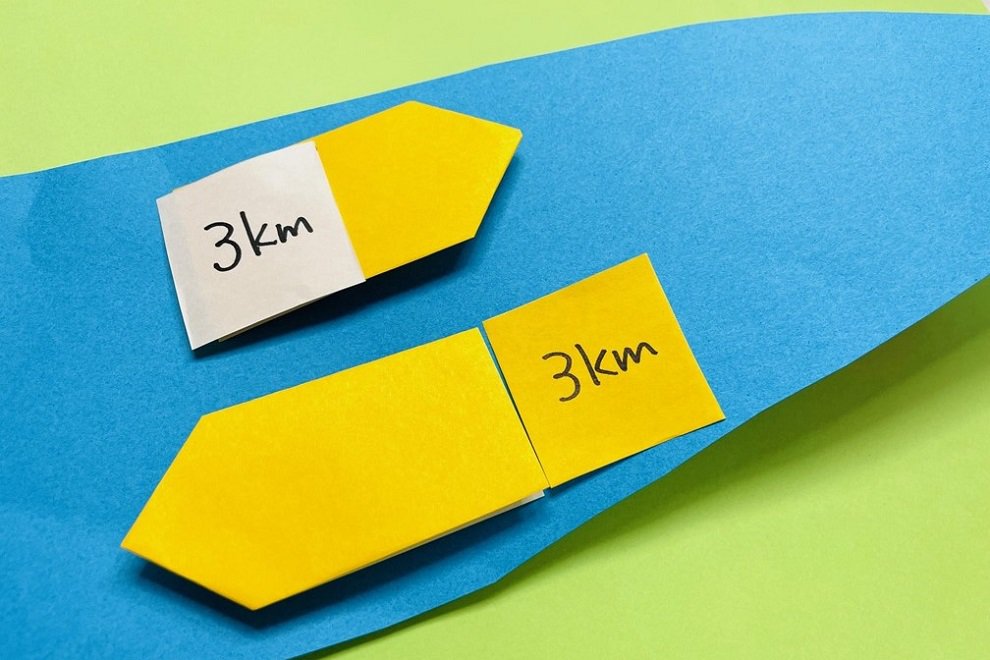

②川の速度カードを書きます

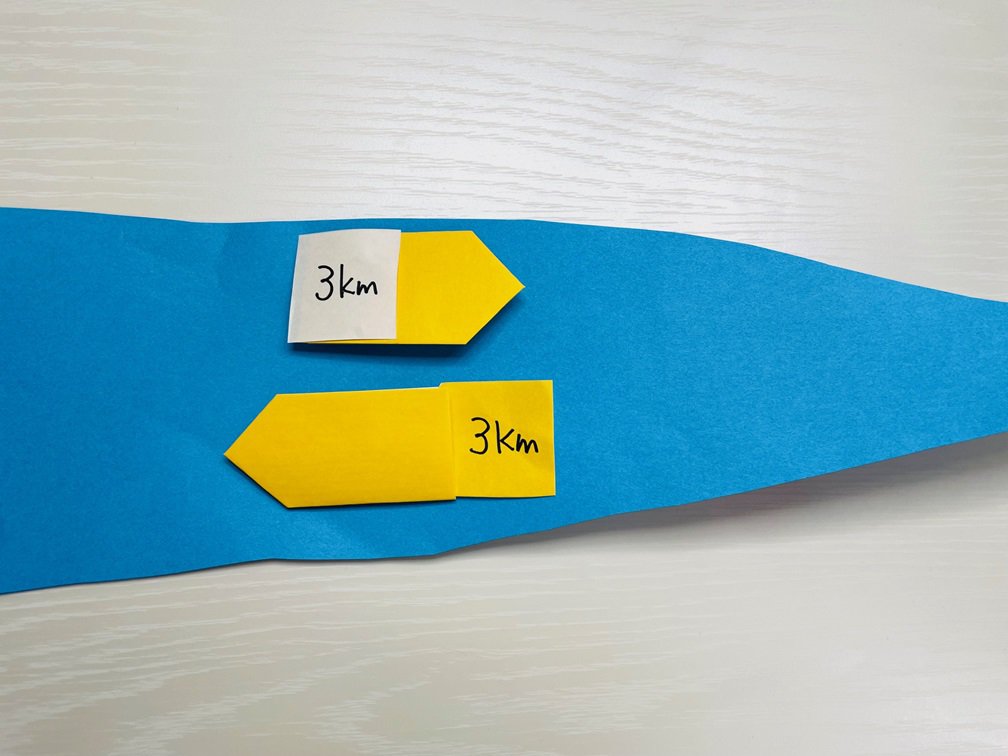

川の速度カードに「3㎞」と書きます。1枚は表に、1枚は裏に書いてください。表に書いた部品は下流に向かう時に使います。裏に書いた部品は上流に向かう時に使います。裏側に書いた方はじゃまをするカードです。

③川の速度をセットします

上流に向かう船の速度カードの上には裏側に書いた川の速度カードを乗せます。これで船の速度カードの色がついた部分が少しかくされました。船は本当は1時間に23キロメートル進めるのですが、上流に向かう時には川の流れのせいで1時間に3キロメートル分じゃまされます。反対に、下流に向かう船の速度カードの上には表側に「3㎞」と書いた川の速度カードをつなぎます。船が下流に向かう時には、1時間に23キロメートル進めるのに加えて、川の流れのおかげで、さらに1時間で3キロメートル分も進むことができます。

④それぞれの速度を計算します

上流に向かう時には1時間に進むきょりは3キロメートル少なくなりますから「23-3=20」で時速20キロメートルになります。下流に向かう時には逆に3キロメートル増えますから「23+3=23」で時速26キロメートルになります。

セットしたカードを観察して気づくことがあります。上流に向かう船と下流に向かう船の速度には、川にじゃまされた分と川に進めてもらった分で、川の速度の2倍分の差がでるのですね。それでは、このことを頭の片すみに置いて、次の場面を考えてみましょう。

<川の流れの速さを考える問題>

─────────────────────────────

船が川を上る時の速さは時速20キロメートルです。

船が川を下る時の速さは時速26キロメートルです。

川の流れの速さは時速何キロメートルでしょう。

─────────────────────────────

<速さを調べよう>

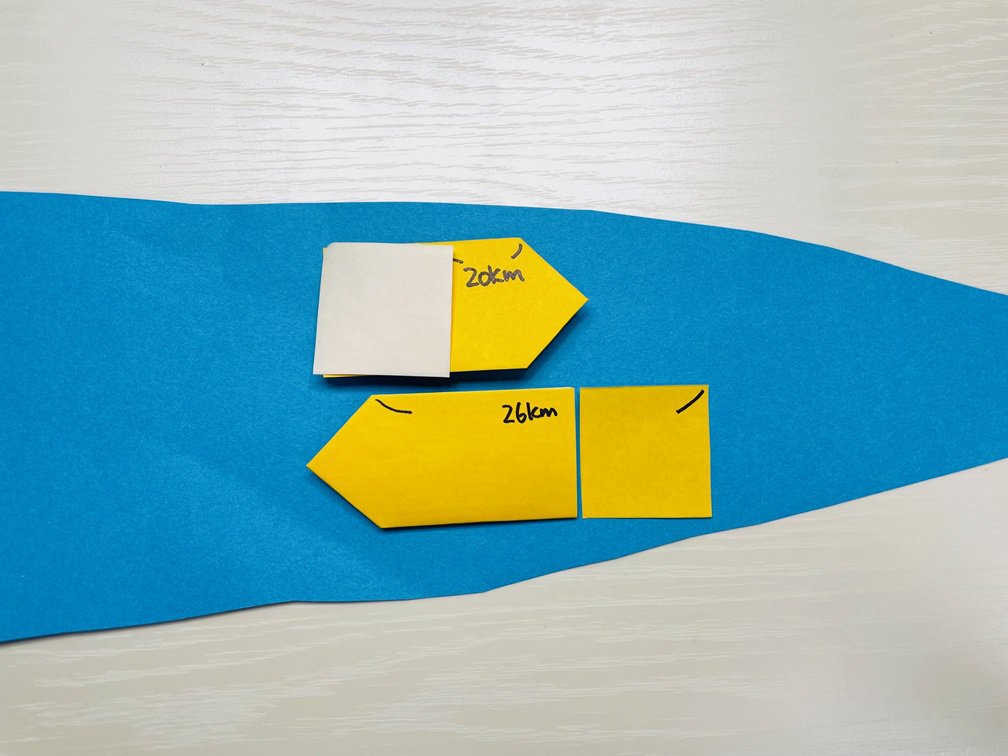

①船の速度カードと川の速度カードをセットします上流に向かう船の速度カードの上には裏向きの川の速度カードを乗せます。川の流れにじゃまされた結果が時速20キロメートルということがわかります。下流に向かう船の速度の部品には表向きの川の速度カードをつなぎます。

川の流れに進めてもらうきょりが足されましたね。

②川の速度を計算します

下流に向かう船が1時間に進む26キロメートルと、上流に向かう船が1時間に進む20キロメートルの差は「26-20=6」で6キロメートルです。この差は、川の速さが2倍えいきょうした結果ですから、川の速さは「6÷2=3」で時速3キロメートルになります。

難しい場面でしたが想像できましたか? 「流水算」とよばれるこのような問題に限らず、想像しにくい場面は、実験したり、ものを作って動かしたりすると少しずつ想像できるようになります。作って、動かして、難しい算数も楽しんでいきましょう。

関連記事

美しい円すいのお花を作ろう!

マジックハンドを作って対角線のひみつを調べよう!

- プロフィール : 中牟田 宴子(なかむた やすこ)

-

家庭教育研究家。

九州大学卒業。大学では認知心理学を専攻。

大学卒業後は大手メーカーでシステムエンジニアとしてプログラムの設計と開発を担当する。その後育児期間を経て現在は、認知心理学を基に数学と科学などのつながりを学べる「算数・数学塾」を企画運営しながら家庭教育を研究。子どもたちが不思議なものに出会って驚いたり感動したりする瞬間に立ち会えるのが幸せ。

2012年より5年間東京大学大学院工学系研究科で工学教育に関わった。

NPO法人センス・オブ・ワンダーの代表を務め、東京大学工学部や研究機関と共に子どものためのサイエンスカフェなどを企画開催。

認知心理学に基づくナカムタメソッドの研究開発を行い、算数とアート、理科などが融合したコンテンツの開発と普及を行っている。

Instagram

https://www.instagram.com/oyako_de_sansu?igsh=MWpzNmYwNGtjOXF4Yg%3D%3D&utm_source=qr

「算数・数学塾」のWEBサイト

現在、さいたま市にて開校している「さんすう大好き!」が生まれる教室

http://sansusugaku.wixsite.com/home

「おうち算数研究所」のWEBサイト

「算数・数学塾」の企画・運営の中で発見したことや、二児の母として子どもを育てる上で実践してきた家庭学習のヒントとその成果をお伝えする講座。

https://www.homeedulab.com/