2025年版!高校生の就学支援とは?

「子どもの教育無償化」という言葉がよく聞かれるようになり、「子どもの教育費は準備しなくてもよいのかも。」と思っている方もいらっしゃいます。ただ、子どもが複数いる場合の所得基準がわかりにくかったり、以前は対象にならなかったと思っていたら、改正があり対象になったなど、制度改正が頻繁に行われ、誤解の多い制度といえます。今回は、高校生の就学援助制度について整理してみます。

就学支援制度のキホンのきほん

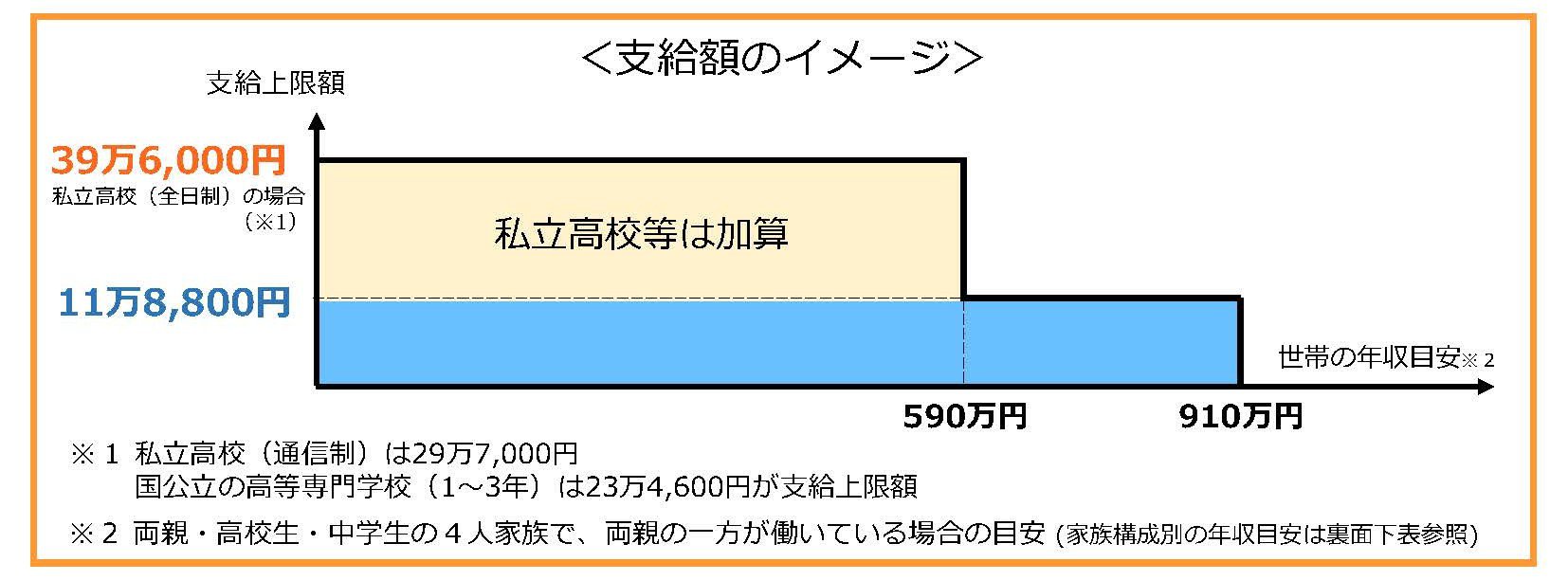

はじめに理解していただきたいのは、就学支援制度は高校生がタダで高校に通えるという制度ではないということです。正しくは、「授業料の一部または全部を支援する制度」です。就学支援制度は、公立高校だけではなく、定時制や通信制の私立高校、高等専門学校、専修学校など、就学支援制度を利用できる学校の範囲も幅広い学校への進学が対象となります。対象になれば就学支援金の申請ができますが、申請した方が直接お金を受け取れるわけではなく、就学支援制度を申請すると、高校等の授業料に直接充てられるという流れです。就学支援の金額は、公立高校に進学した場合は月額9,900円が支給され、世帯所得や通う学校の種類により加算支給されることがあります(下記イメージ図参照)。支給のイメージの注意書きにもありますが、あくまでも、「両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている」場合の目安ですから、実際は家族構成や子供の年齢、親が共働きなどによって基準は変わります。正確な基準を知るためには、課税標準額をちゃんと確認することが必要です。課税標準額はマイナポータル(出所:https://myna.go.jp/)によって確認できます。この年収要件の確認は、毎年度行われ、入学時に支給対象外だったとしても、その後の世帯の状況によっては支給対象となることはあります。その都度申請は必要となりますので、一旦対象外となっても、保護者の失業や、倒産などの家計急変などがあったときには、学校に相談をしてみるといいでしょう。

(出所:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20240319-mxt_kouhou02-5.pdf)

(出所:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20240319-mxt_kouhou02-5.pdf)

就学支援金の申請について注意するべきポイントとは?

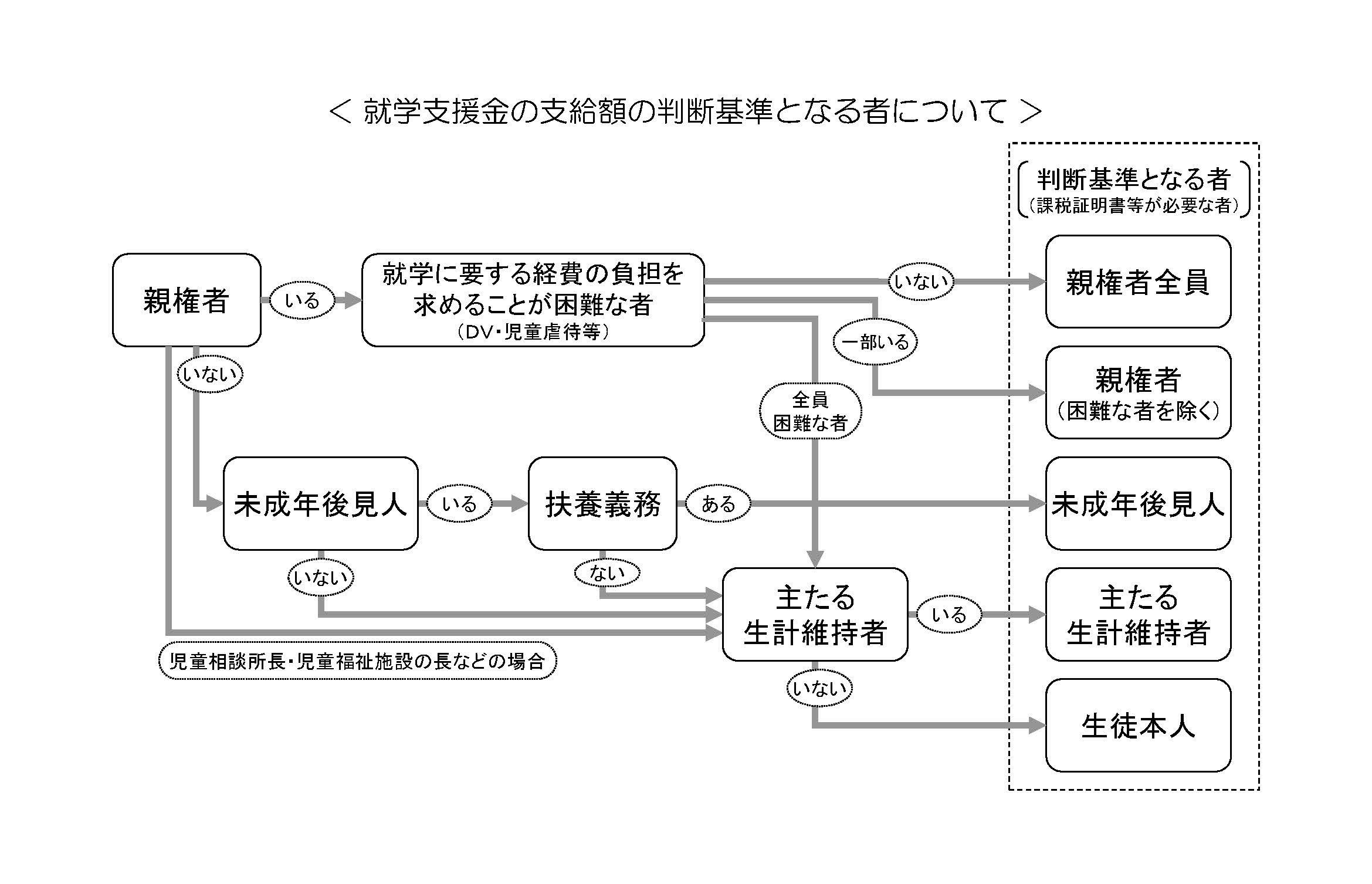

年収要件について、もう少し説明しておきましょう。年収の要件は、590万円が基準ですが、家庭によって状況は様々です。両親が離婚していることもあるでしょうし、祖父母と一緒に暮らしていることもあるでしょう。この場合の年収要件とは、「保護者等」の所得として判断されます。以下の図を見てみてください。もし祖父母が同居していたとしても、祖父母の収入は含めません。

(出所:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/02/06/1343868_02.pdf)

(出所:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/02/06/1343868_02.pdf)

親の離婚等に伴い、保護者に変更があったときには速やかに届け出ることで、これまで就学支援の対象外となった方が対象となったり、就学支援が増額されることもあります。変更があったときには忘れることなく届け出をしましょう。増額の届け出のあった翌月から適用されます。

「どこに」住んでいて「どこに」進学するのか、住んでいる自治体の情報は要チェック!

高等学校の就学支援は「国の制度」ですので、別の都道府県、例えば、住まいが神奈川県で進学先を東京都にする場合なども対象です。ただ、さらに都道府県ごとに国の制度に加算して独自の支援事業を実施していることがあります。国の制度を利用するだけではなく、都道府県ごとの加算にも注意したほうが、より家庭の負担を軽くできる可能性があります。また、学校独自の授業料減免の制度によって既に授業料が減免されているのであれば、減免された残りの授業料について「国の就学支援金」が充てられ、負担額をさらに軽減できるケースもあります。就学支援ではなく奨学金など別の制度という合わせ技が利用できることもあります。国の制度、都道府県など自治体の制度、学校独自の制度について、すべてを利用できるのか、それとも一つを利用すると、他の制度が利用できないのか、学校からの配布物などをしっかりと読み込んで、わからないことがあればその都度申請期限に注意して学校に確認しておく方がいいでしょう。また、これまでご紹介したのは、授業料を支援する「就学支援」ですが、教科書代や学用品など授業料以外を支援する奨学金も都道府県や市町村などが独自に行っていることがあります。

令和7年度は、高等教育の修学支援「新」制度として、「所得制限がなくなる」「扶養する子供が3人以上いる世帯では学費が無償になる」などと、明るい話題が提供されています。ただ、第1子が就職して扶養から外れた場合には支給対象外となるなど、それぞれの制度にはそれぞれの利用条件があります。いずれにせよ、今回お話しした就学支援金制度については、子どもにかかる教育費すべてが無償になる制度ではないことはしっかりと理解したうえで、何に対して支援されるのか、自分たちで準備するべき教育費はどんな項目かを親として確認して、しっかりと準備したいものです。

- ハッシュタグで関連記事を見てみる

- #ファイナンシャルプランナー , #子どもの教育無償化 , #就学支援制度 , #授業料 , #教育費の準備 , #教育資金 , #當舎緑

- プロフィール : 當舎 緑(とうしゃ みどり)

-

社会保険労務士。行政書士。CFP®

一男二女の母。阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会保険関係の手続き、相談にのる傍ら、一般消費者向けのセミナーや執筆活動も精力的に行っている。得意テーマは、教育資金の準備方法、社会保険の仕組み、エンディングノートの作り方、これから始めるやさしい終活、成年後見の活用方法、銀行を介さない家族信託の仕組みなど。著書は、『3級FP過去問題集』(金融ブックス)『子どもにかけるお金の本』(主婦の友社)など。

子どもにかけるお金を考える会メンバー

http://childmoney.grupo.jp/

一般社団法人かながわFP生活相談センター理事

http://kanagawafpsoudan.jimdo.com/

J-FLEC認定アドバイザー

https://www.j-flec.go.jp/advisors/

ウーマンライフパートナー会員 Women Life Partner

https://wlp.or.jp/

- オフィシャルWebサイト

- http://tosha.grupo.jp/