センチメートルとミリメートルのたし算をしてペン立てを作ろう!

工作をする時には、材料について、どのくらいの長さが必要なのかを考えたり、はかって切ったりしなくてはいけません。学校で学んだセンチメートルやミリメートルの計算が役に立ちます。今回はセンチメートルやミリメートルのたし算をして、すてきなペン立てを作ってみましょう。

長さの単位の物語

2年生では長さの単位について学びます。長さの単位は、学校ではセンチメートルとミリメートルから学びますが、もともと先に決められた単位はメートルでした。ではこのメートルはどのようにして決められたのでしょう?

メートルという単位は今では広く使われていますが、例えば今から約五千年前、エジプトでピラミッドを作った時にはキュービットという単位が使われていました。このキュービットは王様のひじから中指の先までの長さをもとにしていて、王様ではない人の長さを使うこともありました。同じ1キュービットでも時によっては長さがちがっていたのですからちょっとびっくりですね。しかも、この決め方では、ほかの国には同じ王様はいませんので使うことができません。

さまざまな国同士の交流がさかんになると、世界共通の単位が必要になりました。そこで決められたのがメートルです。共通の単位を決めるためにもとにしたのは、王様のうでの長さなどではなく地球1周分の長さでした。地球1周分の長さを4000万個に分けて、その1つ分を1メートルと決めたのです。

そのころは、1メートルの基準となるものさしとして国際メートル原器というものが作られましたが、科学が進歩した現在では、光が真空中を299,792,458分の1秒に進むきょりを1メートルとしています。

単位と組み合わせて使われることば

学校で最初に学ぶのはセンチメートルとミリメートルですが、よく見てみるとメートルの前に「センチ」とか「ミリ」がついていますね。この「センチ」や「ミリ」は、単位と組み合わせることで「100分の1倍」とか「1000分の1倍」という意味を表します。センチメートルというのは、1メートルの100分の1倍の長さの単位で、ミリメートルは1メートルの1000分の1倍の長さの単位になります。他にも単位と組み合わせられるものには、1000倍を表す「キロ」などもあります。

センチメートルとミリメートルの関係

ここでは、センチメートルとミリメートルについて学んで計算もしてみましょう。1センチメートルは10ミリメートルです。1ミリメートルを10個集めると、くりあがって1センチメートルになるのです。では「5ミリメートル+5ミリメートル」は何センチメートルになるでしょうか? 「5ミリメートル+5ミリメートル=10ミリメートル」となり、10ミリメートルはつまり1センチメートルということになります。

ペン立てを作ろう

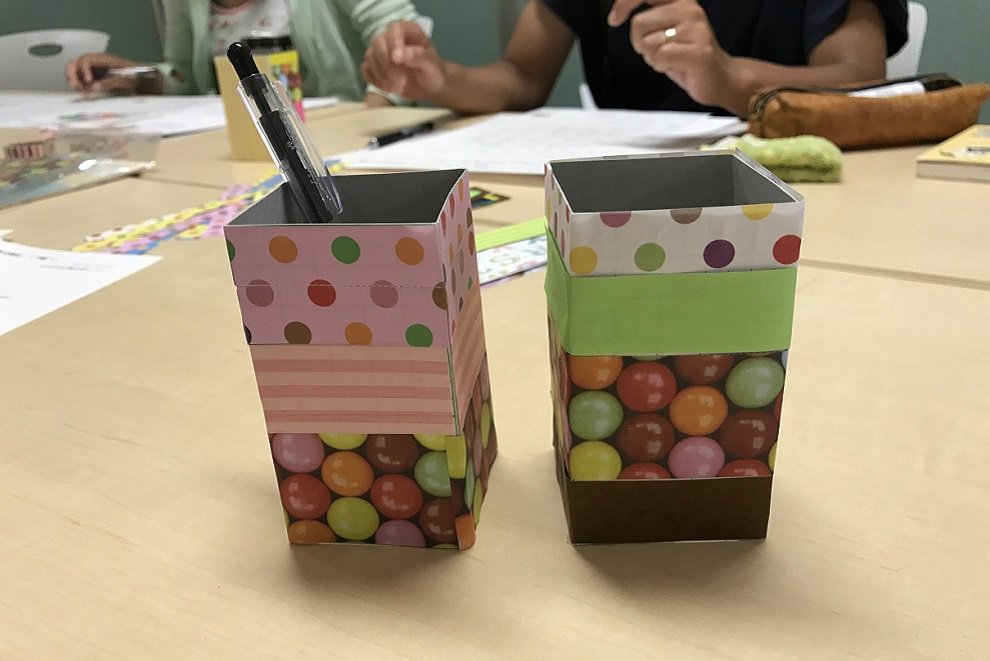

高さが9センチメートルで底(底面)が1辺5センチメートルの正方形のペン立てを作ります。工作用紙で土台を作ったら、折り紙で作った紙テープをはってすてきにかざりましょう。

<準備するもの>

・工作用紙 1枚

・折り紙 5枚くらい

・セロハンテープ

・はさみ

・じょうぎ

1.紙テープを作ろう

(※おうちの方が先に準備しておくとよいでしょう)

好きな色やもようの折り紙を、①1センチメートル5ミリメートル、②2センチメートル、③2センチメートル5ミリメートル、④3センチメートル5ミリメートル、の4種類のはばに切って紙テープを作っておきます。

2.土台を作ろう

底(底面)が1辺5センチメートルの正方形で高さが9センチメートルの四角柱を作ります。ただしペン立てですので上の面は必要ありません。展開図を描いて工作用紙を切り取り、セロハンテープでつなぎあわせて形を整えます。

3.合計が9センチメートルになるように計算しよう

ペン立ての土台に好きな紙テープをまいてかざっていきます。下から順番に横向きにまいていきたいので、一番下にまいたらその紙テープにせっするように次の紙テープをまいていきます。こうやってどんどん下からまいていきますので、あらかじめ紙テープのはばの合計がちょうど9センチメートルになるように計算しておかなくてはいけません。

はばは4種類あるので、さまざまな組み合わせが考えられます。5ミリメートルと5ミリメートルをたすと1センチメートルになるということを利用してうまく計算しましょう。例えば、はばが3センチメートル5ミリメートルの紙テープが1枚、2センチメートル5ミリメートルのが1枚、1センチメートル5ミリメートルのが2枚でも9センチメートルになりますね。

選んだ紙テープを横向きにまきつけるようにはっていき、途中で紙テープがたりなくなったら同じものをつないでぐるりと1周分はりましょう。1周はったら次に2段目、3段目と順にはっていきます。一番上まではったら完成です。

すてきなペン立てができあがりましたか?

発展問題としては、ペン立ての高さを12cmにして、さらに紙テープのはばをすべて同じにする場合を考えてみてください。何センチメートルのはばの紙テープを何段まいたらよいでしょう? これは5年生で学ぶ約数の勉強になります。こちらも答えはいくつかありますので考えてみてくださいね。

【ご利用にあたって】

・本コラムの著作権は筆者である中牟田宴子が有しています。

・本コラムで紹介している工作、実験などはご家庭での学習を目的とした利用に限定しています。

・商用、非商用(商業的サービスや商品の提供・宣伝・集客を目的とせず、同時に、どのような形であれ対価の支払いを受けない場)を問わず、ご家庭以外(保育園、幼稚園、塾等)での利用は禁止しています。

・幼稚園や小学校など(学校教育法の第一章第一条で規定される学校・いわゆる一条校)や、保育園、児童館、公設または父母会設置の学童保育、公民館、図書館での知育・学習・教育活動、および授業や宿題、自習や補習の教材などとしての利用はできません。

当サイトの利用ポリシーもあわせてご確認ください。

https://find.naninaru.net/policy/site/

- プロフィール : 中牟田 宴子(なかむた やすこ)

-

家庭教育研究家。

九州大学卒業。大学では認知心理学を専攻。

大学卒業後は大手メーカーでシステムエンジニアとしてプログラムの設計と開発を担当する。その後育児期間を経て現在は、認知心理学を基に数学と科学などのつながりを学べる「算数・数学塾」を企画運営しながら家庭教育を研究。子どもたちが不思議なものに出会って驚いたり感動したりする瞬間に立ち会えるのが幸せ。

2012年より5年間東京大学大学院工学系研究科で工学教育に関わった。

NPO法人センス・オブ・ワンダーの代表を務め、東京大学工学部や研究機関と共に子どものためのサイエンスカフェなどを企画開催。

認知心理学に基づくナカムタメソッドの研究開発を行い、算数とアート、理科などが融合したコンテンツの開発と普及を行っている。

Instagram

https://www.instagram.com/oyako_de_sansu?igsh=MWpzNmYwNGtjOXF4Yg%3D%3D&utm_source=qr

「算数・数学塾」のWEBサイト

現在、さいたま市にて開校している「さんすう大好き!」が生まれる教室

http://sansusugaku.wixsite.com/home

「おうち算数研究所」のWEBサイト

「算数・数学塾」の企画・運営の中で発見したことや、二児の母として子どもを育てる上で実践してきた家庭学習のヒントとその成果をお伝えする講座。

https://www.homeedulab.com/